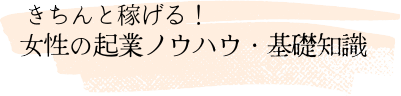

お菓子作りやパン作りが得意な女性っていますよね。

作ったお菓子やパンをママ友にプレゼントしたら好評だったので、ネットショップやマルシェなどのイベント、フリーマーケット(フリマ)などで売ってみたい!と思う方もいるのではないでしょうか。

起業希望さん

起業希望さん私、お菓子作りが趣味でママ友から「これなら売れる!」と言われたので、ネットとかで売ってみたいんですけど、資格とかって必要なんですか?

お菓子やパンなどの「手作りの食品」を販売するには許可や資格が必要です。

今回は、お菓子やパンをマルシェなどのイベントやネットショップで売りたい方に向けて、必要な資格や販売するための条件などをお伝えします。

・お菓子やパンを作って販売するために必要な資格が知りたい方

・作ったお菓子を売るには何を準備したらよいか知りたい方

・無許可でお菓子やパンを売ったらどんな罰則があるか知りたい方

それではどうぞ!

手作りのお菓子やパンを販売する時に必要な3つの条件

手作りのお菓子やパンをマルシェやフリマ、ネットショップで販売するに3つの条件があります。

手作り菓子・パンを販売する際の条件

条件1:菓子製造業の営業許可

条件2:食品衛生責任者の設置

条件3:個包装と食品表示

それぞれの条件について解説します。

お菓子やパンの販売条件① 菓子製造業の営業許可

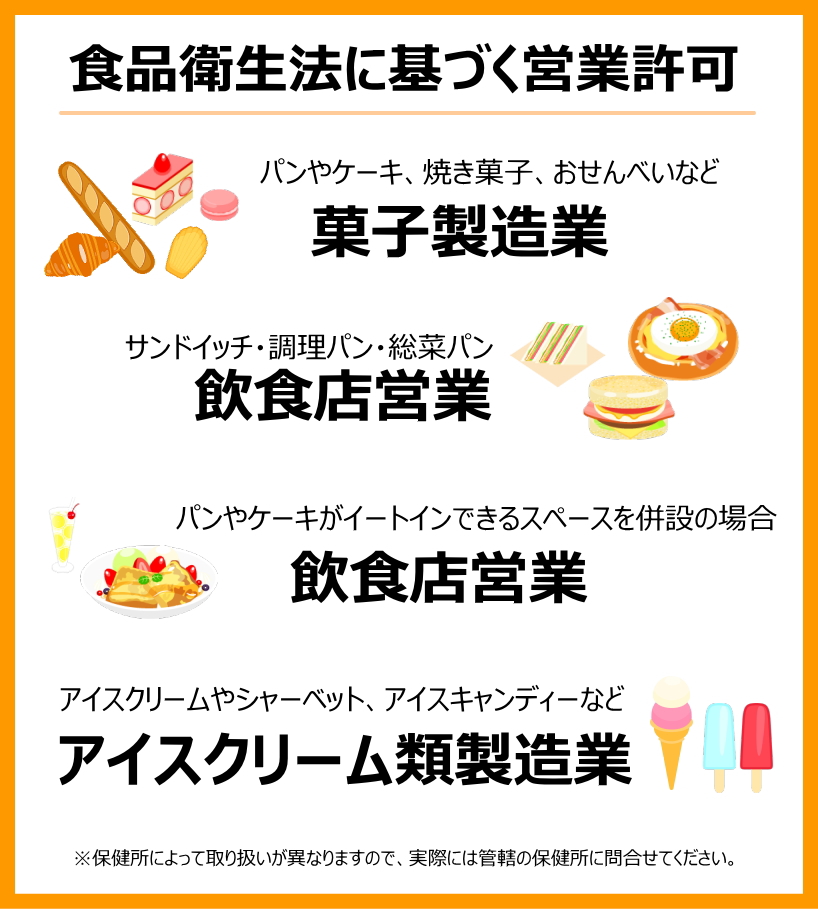

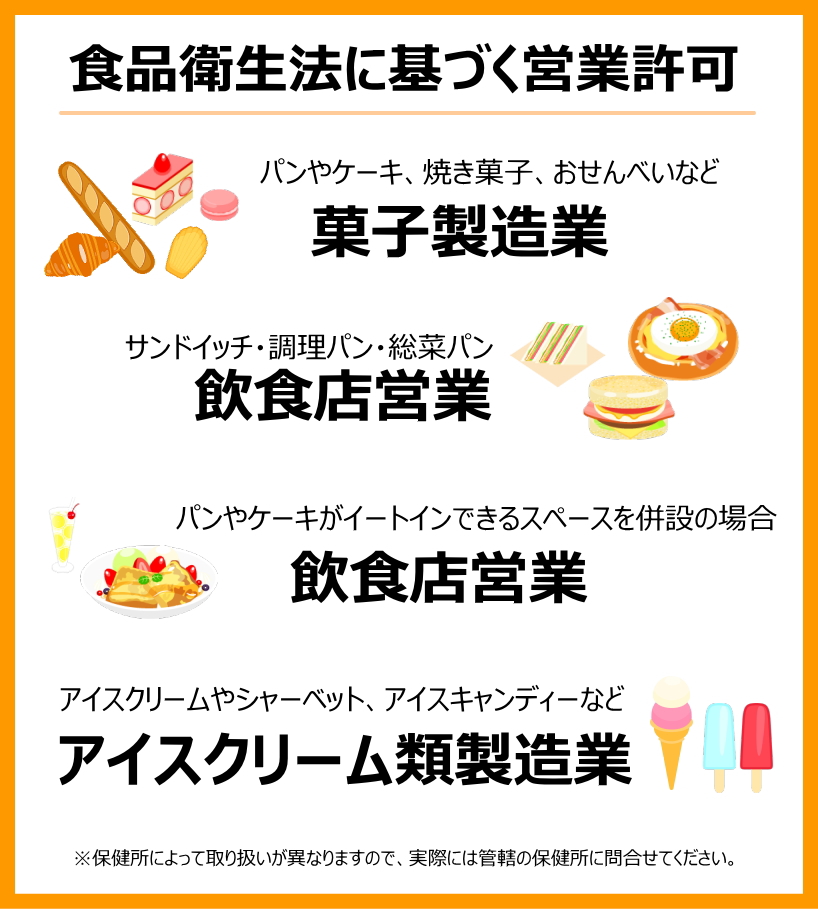

まず、お菓子やパンを作って販売したい場合は、食品衛生法に基づく菓子製造業の営業許可が必要です。

対象となるのは、ケーキやキャンディ、クッキーなどの焼き菓子、そしてパンを作って売りたい場合が該当します。

ただし、焼きいもやドライフルーツ、ジャムといった『農産物の加工品』は該当しません。

(※自治体によっては許可が必要な場合もあります)

また、パンであってもサンドイッチや総菜パンなどを販売したい場合は飲食店営業許可証が必要です。

そして、店舗でケーキと一緒にイートインできるカフェを併設したいなどの場合は飲食店営業許可証が必要です。

さらに、スイーツでも「アイスクリーム」はまた別の許可が必要となるので注意が必要です。

まとめるとこんな感じです↓

お菓子やパンを販売するために必須となる資格が「菓子製造業の営業許可」です。

この許可を取得するにあたって、一番のハードルは「施設基準」をクリアすることです。

施設基準とは、お菓子などを作る場所(施設)の広さや構造、設備などについて定められた規定のことを指します。

原則、自宅のキッチンで作るのはNGです。

販売用のお菓子やパンを作る場所は、お家のキッチンとは別に専用の場所を設けなければなりません。

主婦の場合、この施設基準のハードルを超えられずに販売をあきらめる、という方が多いようです。

販売はできなくても、お菓子やパン作りで起業したい方には他の方法があるのであきらめないで!

後ほど別の方法をご紹介しますので併せて検討してみてください。

なお、施設基準は国が指定する基準とは別に地域で定めている基準があります。

施設を作る場合は、最寄りの保健所に事前に相談してください。

菓子製造業の営業許可を取りたいと思ったら、まずは最寄りの保健所に相談してみてね!

お菓子やパンの販売条件② 食品衛生責任者を設置する

お菓子やパンを販売するには、食品衛生責任者の資格取得が必要になります。

食品衛生責任者の資格は食品衛生責任者養成講習会を受講、修了することで取得できます。

講習会は各自治体の食品衛生協会が定期的に行われています。

この資格は全都道府県で通用するので、旦那さんの転勤などで引っ越しても、再度受講する必要はありません。

講習の受講料は1万円前後で、講習は1日で終了します。

子どもが小さいので受講はむずかしいです(涙)

自宅でオンライン受講もできますよ!

食品衛生責任者養成講習会はオンラインでも行われています。

ですから、ご自宅で空いた時間を使って講座をネットで視聴して試験を受験、資格を取得することできます。

講習会の日時が合わない、講習会参加の時間が取れない、受講会場が遠い、といった方はオンライン受講を検討してみましょう。

全国の食品衛生協会の一覧、連絡先はこちらから確認できます

なお、食品衛生責任者は、調理師や栄養士、製菓衛生師といった資格をお持ちの方は免除されます。

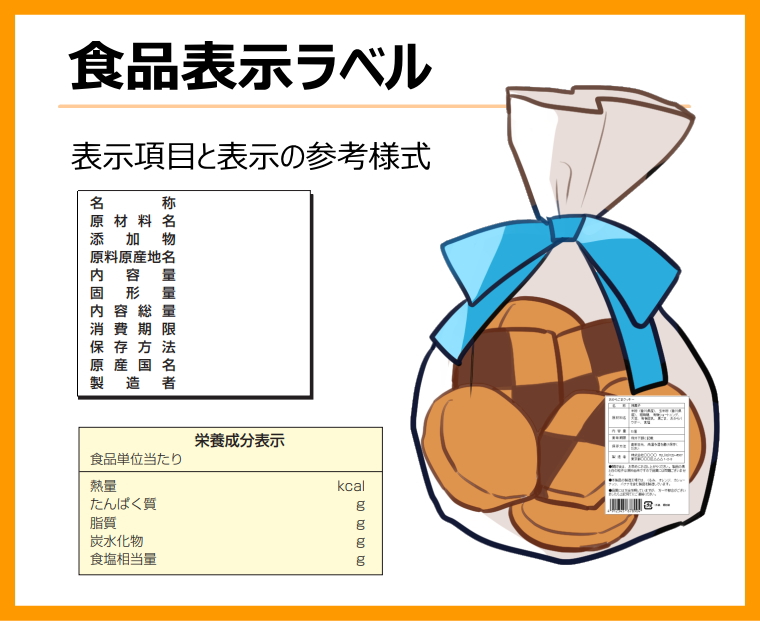

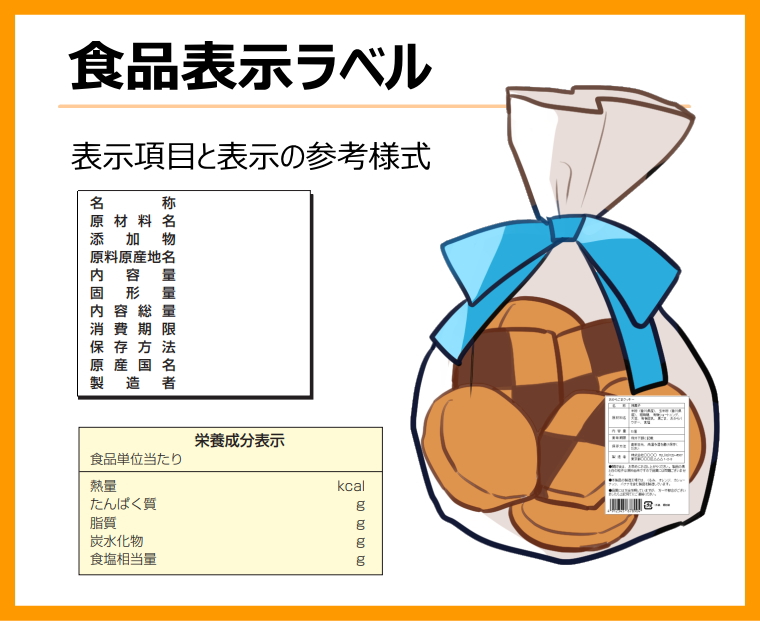

お菓子やパンの販売条件③ 個包装と食品表示

お菓子やパンなどをマルシェやフリマ、ネットで販売する場合は、個別に包装してそれぞれに決められた表示をしなければなりません。

義務付けられている表示は以下の9項目です。

|

食品表示基準に基づいて義務とされている表示

|

他にも一定の要件に該当する場合(8項目)はその表示が必要となります。

一定の要件に該当する場合に表示が必要になる項目

|

なお、8番の原料原産地名は輸入品以外の全ての加工食品が対象となるので、表示が必須と考えておきましょう。

また、表示には色や文字のサイズ、表示する箇所などに決まりがあります。

詳細については、こちら↓の「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)令和6年9月」(PDF)を参考にしてみてください。

食品の表示には様々な決まりがありますが

「表示なんて面倒くさいから適当に書いておけばいいんじゃない?」

と思ったら大間違いです!

食品表示法は販売されるすべての食品に対して義務付けられたもので、違反すると罰則が非常に重いのです。

例えば「原産地について虚偽の表示」をした場合は・・・

2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

という罰則があります。

「表示項目を表示しなかった」とい場合は・・・

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

という罰則があります。

わ!食品の表示違反の罰則って結構厳しいんですね・・・

食品は健康被害などの可能性があるため、厳しい罰則が設けられているんですよ!

食品の表示について疑問点や相談したい場合は、消費者庁もしくは各都道府県の保健所等で対応をしていますので遠慮なく聞いてみましょう。

なお、表示義務があるのは容器包装されたものに限ります。

逆を言えば、容器包装されていないものには表示の義務はありません。

例えば、パン屋さんでパンをそのままトレーに載せて陳列販売しているような場合は、表示の義務はありません。

ただし、表示の義務は無くてもアレルゲンなどお客様が気にする項目についてはPOP等で表示するようにすると親切ですね。

POPなどの表示についてはこちらの記事も参考にどうぞ

無許可でお菓子を販売したらどうなるの?

営業許可などの資格を取らずに無許可でお菓子やパンを販売した場合はどうなるのでしょうか?

菓子製造業の営業許可を得ないで食品の販売を行った場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金 と定められています。

お菓子専用の別のキッチンを設けるのは無理だから、こっそり内緒で作って販売しようとおもったんだけど、思った以上に罰則が厳しいんですね・・・

この罰則はフリーマーケットやマルシェなどのイベントでの販売や、ネットでの販売でも適用されるので注意してくださいね!

食品はひとの口に入るモノなので絶対に安全でなければなりません。

ですから、無許可で販売した場合は厳しい罰則が科せられるのです。

友達に勧められたから…などと気軽にネットフリマなどで販売をしないように注意してください。

参考:お菓子を作って販売するための他の方法をご紹介

本格的にお菓子屋さんやパン屋さんを目指す方とは別に、フリマやネットでちょっとだけ売りたい方や、お菓子作りやパン作りを趣味だけにしたくないと思っている方にとって、お家とは別の専用キッチンを設けるのはハードルが高いですよね。

そんな場合、別の方法でやりたいことを叶えることができるかもしれません。

レンタルキッチン・シェアキッチンを利用する

最近、菓子製造業の営業許可を取得しているレンタルキッチンやシェアキッチンが増えてきています。

こうした場所を使用すれば作ったお菓子を販売することが可能です。

ただし、 食品衛生責任者の資格を取得して食品衛生の知識を身に着けることはもちろん、個別包装と表示義務は守りましょう。

※本来キッチン毎に食品衛生責任者が既に設定されていますが、利用者にも資格取得を条件としていることがほとんどです。

シェアして使うレンタルスペースについてはこちらの記事もあわせてどうぞ

作り方を教えて「お教室の先生」になる

営業許可が無いと「作ったモノを販売する」ことはできませんが「作る技術を教える」ことはできます。

お菓子作り教室やパン教室の開業はご自宅のキッチンでも可能です。

お教室を開講して先生になるという方法で、大好きなお菓子作り、パン作りで起業することができます。

講師・先生として起業する方に読んで欲しい記事はこちら

まとめ

パン作りやお菓子作りなどが得意な女性の場合、その特技を活かしてショップで販売したりカフェをオープンさせたい、と思うのは必然的な流れです。

特に近年はフリマアプリの普及や簡単にネットショップが作れることもあって、気軽に「ネットで私の作ったお菓子やパンも売れるかも!?」と思う方がいるかもしれません。

でも実際には手作りのお菓子やパンを販売するのは、そう簡単ではありません。

資格も必要ですし、専用のキッチンや設備が必要となるのでお金もかかります。

そして、販売した商品でお金を得ようと思ったら、その商品に対して責任が発生します。

ましてや人の口に入る食品となれば、その責任は重大です。

任意にはなりますが、食品を販売するのであれば異物混入や食中毒等に備えた『食品営業賠償共済』などのPL保険に加入することを強くお勧めします。

賠償責任保険について解説した記事はこちらです

お菓子やパンの製造販売は、購入者の健康に大きな影響を与える「食べ物」を扱うという責任が問われる仕事です。

きちんと資格を取って認可を得て、定められたルールを守って安全・安心なものを提供することは当然のことだと考えて取り組みましょう。

起業に関する「許可」や「届け出」についてはこちら

1年以内に起業を目指す女性もしくは起業して約1年以内の女性を対象に「きちんと稼げる」ことをテーマにした個別のコンサルティングを行っています。

【対面orオンライン】2時間単発セッション

【対面orオンライン】3か月個別コンサルティング

2時間単発セッションは、起業のモヤモヤ解消に。

3か月の伴走型のコンサルティングは、事業を成長させたい方、一つ上のステージに上がりたい方にお勧めです。