女性がひとりで小さく起業をする場合、どんな手続きや届出書類が必要で、どこに出したらいいのでしょうか?

女性の起業や副業・兼業をされる方が増えているなかで、起業・開業時の届け出について疑問を持っている方も多いと思います。

そこで今回は、起業の時に必要な届け出について解説します。

- 個人事業で起業する際の手続きについて知りたい方

- 開業届の書き方を知りたい方

- 副業や兼業を始めようと思っている方

起業・開業の2つの形態

届け出書類などの話をする前に、起業の2つの形態について解説したいと思います。

(それによって届け出の内容が違うので。)

起業の2つの形態とは以下の通りです。

- 会社をつくる(=法人を設立)

- 個人事業として開業する(=個人事業主)

女性の場合は個人事業主としてスタートする方が約7割と言われています。

個人事業主とは、個人で事業をする方を指します。

フリーランスの方やクラフト作家、セラピストのように一人でお仕事されている方はもちろん、飲食店などのようにスタッフやアルバイトを雇って経営をされている方もいます。

一方、法人には営利を目的(ビジネス目的)としたものに以下の4つがあります。

- 株式会社(かぶしきがいしゃ)

- 合同会社(ごうどうがいしゃ)

- 合資会社(ごうしがいしゃ)

- 合名会社(ごうめいがいしゃ)

「あれ?有限会社っていうのがあるんじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんね。

有限会社は2006年まではあったのですが、今は新規に作ることはできません。

以前に有限会社として設立した場合、特例でそのまま継続できるため、今でも有限会社を名乗っている会社が存在しています。

そして営利以外の法人(非営利法人)には、NPO法人や医療法人などがありますが、ビジネスとして起業する場合は、上記の4つか個人事業主が選択肢になります。

今回は、女性のひとり起業が前提となりますので、最も多い個人事業主での起業の手続きについて解説します。

個人事業の起業の届け出はどうしたらいい?

個人事業主として起業する場合、届け出の書類は基本的に1つ。

ながた

ながた「個人事業の開業届出書」を所轄の税務署に提出します。

個人事業の開業届書の入手方法

開業届出書の用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。

開業届の用紙はこちらからダウンロードできます

国税庁 個人事業の開業届出

※ページの真ん中あたりに用紙のリンクがあります

用紙のPDF(提出用・控用)はこちら

※入力して印刷することができます

パソコンからダウンロードができない方、プリンターをお持ちでない方などは、税務署で配布されている用紙を利用しましょう。

個人事業の開業届書の書き方

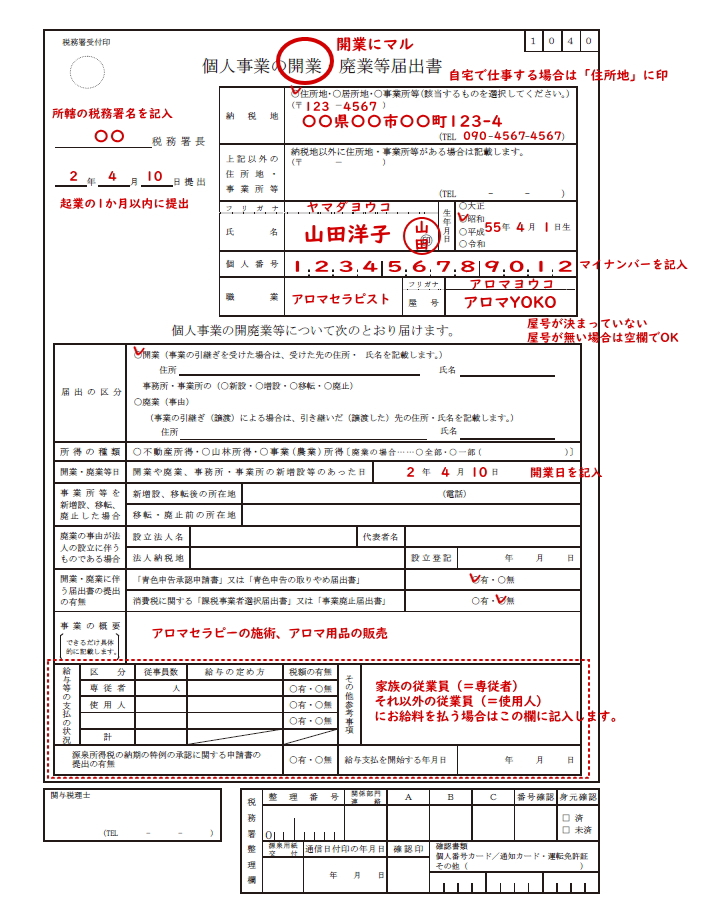

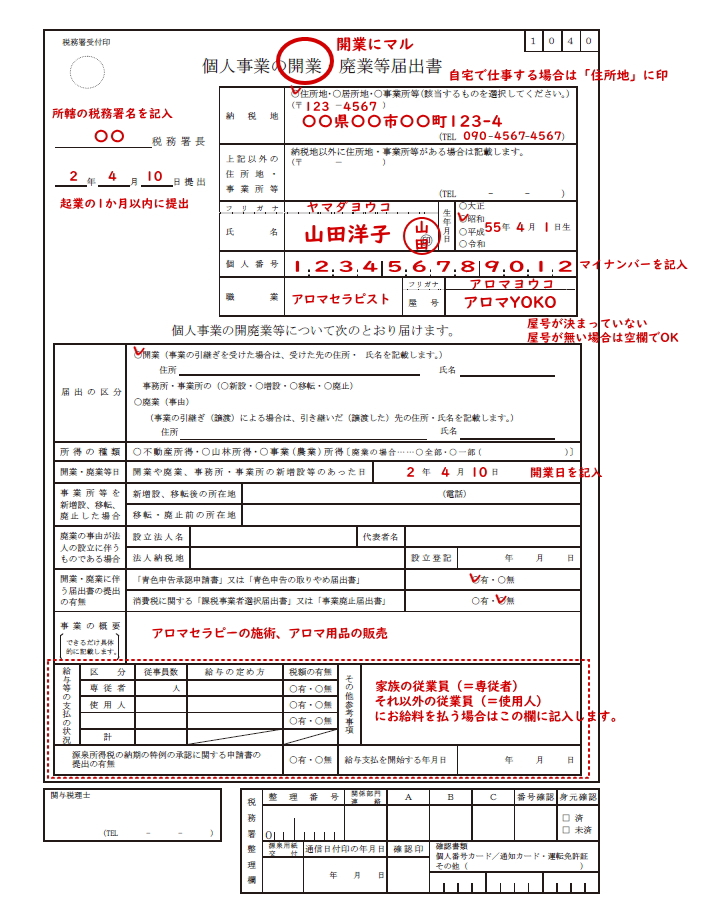

続いて書き方ですが、サンプルをご用意しました。

ご覧いただけば分かるように、特に難しい項目はありません。

時間的に10分もあれば書き上げることができる書類です。

▼開業届出書の書き方のサンプル

左上に書く所轄の税務署って何ですか?

あなたの事業の担当となる税務署のことです。

どこが所轄の税務署になるか知りたい方はこちらのリンク(国税庁)から調べることができます。

屋号は自分で好きにつけて構いません。また、まだ屋号が決まっていなければ空欄でもOKです。

屋号について詳しく解説した記事はこちらです

なお、全自動のクラウド会計ソフト「freee(フリー)」には、開業届を作成するサービスが用意されていて、簡単に作成ができます。

簡単に開業届ができるうえ、このサービスは完全無料!活用しない手はないですね。

個人事業の開業届出書の提出方法

提出用の開業届書が作成できたら控え用にコピーを取りましょう。

※もう1枚同じように記入したものを控え用にしても構いません。

そして、提出用と控え用の2枚の作成ができたら提出します。

提出方法は以下の3つの方法があります。

①所轄の税務署に持参する

②郵送で提出する

③オンラインで提出する

起業直後はやることも多く忙しいので、郵送やオンラインでの提出をお勧めします。

郵送の場合は、返信用封筒(返送先住所を書いて切手を貼ったもの)を必ず同封してくださいね!

- 送付用封筒

-

表の宛名には所轄の税務署の住所、差出人にはあなたの住所・氏名を記入しましょう

- 返信用封筒

-

表の宛名にはあなたの住所・氏名を記入して、切手を貼ります

- 提出用の個人事業の開業届出書(1通)

-

記入欄のヌケモレや押印忘れなどが無いように確認しましょう

- 控え用の個人事業の開業届出書(1通)

-

提出用と同じものを同封します。税務署が受け付けたら受付印を押して返信用封筒で返送してくれます

マイナンバーカードをお持ちの場合は、国税庁の電子申告システム(e-Tax)を使用して開業届の作成と提出ができます。

オンラインでの提出をする方はe-TAXのサイトで確認してください。

これで届出は完了です。

【Q&A】開業届についてよくある疑問・質問

開業届について多い疑問・質問について回答をまとめてみましたので参考にしてください。

- 開業届けを出すのに手数料はかかりますか?

-

手数料は不要です。

郵送で提出する場合は送料と返信用の切手代がかかりますが、それ以外のお金はかかりません。 - 開業届はいつ出せばいいのですか?

-

基本的に「事業の開始等の事実があった日から1か月以内」です。

具体的に「事業の開始をした日」をいつにするかは特に決まりが無いので、自身で決めていただいて構いません。お店の開店の日や起業すると決めた日など、分かりやすい日にすると良いでしょう。

- 起業して半年が過ぎましたが、開業届を出し忘れてしまいました。

-

すぐに税務署に提出しましょう。

事業開始後1か月以内と決められていますが、遅くなっても構いませんので、気付いた時点で提出しておきましょう。提出後の確定申告の際には、遡って今年の1月1日からの売上・経費を計算してください。

- 開業日より前にホームページを作成したのですが費用は経費になりますか?

-

「開業費」という経費になります。

開業届に記載した開業日より以前にかかった費用のうち、開業のために支払ったものは開業費となります。個別具体的には税務署や税理士さんに相談しましょう。

- 開業届を出し忘れて1か月以上経ってしまいました。罰金がかかりますか?

-

罰金や罰則はありません。

開業届を出し忘れても罰則はありません。実際、開業届を出さないで事業をしている方もたくさんいます。

ただし、出さないと税金が得する「青色申告」が出来なかったり、赤字を繰り越せなかったり、屋号での銀行口座が開設できなかったりと、開業届を出したことで受けられるメリットが受けられないことになります。

起業時に適宜提出が必要な届け出書類(税務署関連)

開業届を出してホッとしているそこのあなた!

場合によっては、それ以外の書類提出も必要かもしれません。

以下に適宜提出が必要な書類についてご紹介しますので、ご自身が該当する場合は提出の準備をしてください。

青色申告承認申請書

個人事業で開業したら、確定申告をしなければなりません。

確定申告には「白色」と「青色」がありますが、青色申告の場合は日々の取引を記帳し、それに基づいて正しい申告をすることで税金面で優遇を受けられる制度です。

例えば、赤字になっても繰り越し・繰り戻しができるので、一旦赤字になったら最長3年間は黒字になっても赤字分を差し引いて税額の計算ができるという特典などがあるのです。

白色申告に比べると手間はかかりますが、きちんと帳簿をつけるのは、ビジネスをして成長するうえでも大切ですから、ぜひ青色申告の承認申請書は提出したほうが良いでしょう。

⇒国税庁 所得税の青色申告承認申請手続

※ページの真ん中あたりに用紙のリンクがあります

⇒所得税の青色申告承認申請書の用紙のPDFはこちら

※入力して印刷することができます。

なお提出は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出します。※一般的には開業届とワンセットで同じ日に出す方が多いです。

青色申告には複式簿記での帳簿作成が必須!会計ソフト導入を検討してください。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告をする場合、配偶者や15歳以上の親族を半年以上継続して、従業員として雇ってお給料を払う場合は、そのお給料を経費にすることができます。

例えば、一緒に住んでいる15歳以上の娘さんに継続的にお仕事を手伝ってもらって、アルバイト代を支払う場合などが該当します。

青色事業専従者給与の特例を受けるには、特例を受けようとする年の3月15日までに届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。

青色事業専従者給与の届出書はこちらからダウンロードしてください

国税庁 青色事業専従者給与に関する届出手続

※ページの真ん中あたりに用紙のリンクがあります

青色事業専従者給与に関する届出書の用紙のPDFはこちら

※入力して印刷することができます。

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

起業して人を雇ったらお給料を出しますが、そのお給料から税金分を差し引いて、その税金を事業主が納めるようになります。これを「源泉徴収」と言います。

通常は、お給料から差し引いた翌月の10日までに銀行などで税金を納めなければなりません。

でも、毎月納付だと大変なので、半年に1回で済むためものがこの「源泉所得税納期の特例」という制度。

ただし、従業員が10人未満という条件があります。

女性の小さなひとり起業の場合は、最初はあまり関係無いかもしれませんが、いずれビジネスが成長して人を雇うようになったら必要になるかもしれません。

源泉所得税納期の特例の届出書はこちらからダウンロードできます

国税庁 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

※ページの真ん中あたりに用紙のリンクがあります

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の用紙のPDFはこちら

提出時期は特に定められていませんので、必要になったら適宜提出してください。

起業時に適宜提出が必要な届け出書類(許認可等)

カフェなどの飲食業や美容室といった業種によっては、開業時に許認可が必要になります。

許認可が必要な事業で起業する人は、開業届よりも先に、許認可の届出書類が必要な場合が多いです。

許可・認可等が無いと事業が開始できないので、早めに確認・提出をするようにしましょう。

許認可についてはこちらの記事も参考にどうぞ

まとめ

女性のひとり起業の場合は、まず「開業届」を出します。

そして、会計ソフトを使って確定申告をするようであれば「青色申告承認申請書」をセットで提出したら良いでしょう。

いずれも記入はそれほど難しくありませんし、国税庁のサイトには記入の仕方についての説明もあるので、それを読みながら書いて提出してみましょう。

それでも書き方に不安がある、という方は、クラウド会計ソフトを提供しているfreee ![]()

![]()

![]()

![]()

開業freeeでは、開業届をはじめとして起業の際の提出書類について、ステップに沿って簡単な質問に答えるだけですぐに完成します。

起業当初は他にもやることもたくさんありますので、こうした手続き関係の業務はサクサクと済ませることが大切ですので、利用を検討してみましょう。

1年以内に起業を目指す女性もしくは起業して約1年以内の女性を対象に「きちんと稼げる」ことをテーマにした個別のコンサルティングを行っています。

【対面orオンライン】2時間単発セッション

【対面orオンライン】3か月個別コンサルティング

2時間単発セッションは、起業のモヤモヤ解消に。

3か月の伴走型のコンサルティングは、事業を成長させたい方、一つ上のステージに上がりたい方にお勧めです。